Mistelbekämpfung im Realteilungsgebiet – ein Versuch

Der Mistelbefall an Apfelbäumen in Streuobstwiesen nimmt besorgniserregend zu. In einer Gemeinde in Baden-Württemberg läuft der Versuch, die Mistelausbreitung im Realteilungsgebiet nachhaltig einzudämmen.

von Bernhard Reisch, Kreisfachberater für Obst und Gartenbau erschienen am 05.06.2024Der Mistelbefall an Apfelbäumen in Streuobstwiesen nimmt besorgniserregend zu und bedroht zusammen mit anderen Schaderregern den Bestand dieses wertvollen Kulturgutes. Die kleinparzellierten Strukturen in den Obstwiesen im Südwesten, mit vielen, kleinen Flurstücken in Privatbesitz, erschweren wirksame Gegenmaßnahmen. In einer, durch diese Realteilung geprägten Gemeinde in Baden-Württemberg läuft der Versuch, die Mistelausbreitung auf der Gemarkung nachhaltig einzudämmen.

Verbreitung der Mistel

Die Laubholzmistel breitet sich in den wärmeren Regionen Süddeutschlands bedrohlich stark auf verschiedenen Laubbaumarten aus. Pappeln und Weiden sind besonders betroffen, aber auch Spitzahorn, Winterlinde und Robinie sowie Apfelbäume in den Streuobstregionen im Südwesten. Gründe für die starke Ausbreitung dieses wärmeliebenden Halbparasiten sind vermutlich Aspekte des Klimawandels, aber auch veränderte Lebensgewohnheiten von Singvogelarten, welche die Samen verschleppen. Da viele Streuobstbäume nicht mehr ausreichend gepflegt werden und wenig vital sind, kann sich die Mistel insbesondere auf diesen Bäumen ungehindert ausbreiten.

Bemerkenswert ist die sehr effektive Verbreitungs- und Vermehrungsstrategie der Mistel. Die Erstbesiedelung eines Baumes erfolgt meist durch Vögel, die sich im Winter an Mistelfrüchten bedienen. Die klebrigen Samenkerne bleiben häufig am Schnabel oder im Gefieder hängen und werden auf diese Weise oder mit dem Vogelkot auf die Äste benachbarter Bäume getragen.

Die Mistelsamen keimen und treiben eine Senkwurzel in den Ast, die den Mistelkeimling auf dem betroffenen Ast fixiert und mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Nach zwei bis drei Jahren bilden sich aus der Senkwurzel beidseitig Wurzelstränge unter der Rinde des Astes. Aus den Seitensträngen brechen neue Mistelbüsche durch die Rinde und es entstehen ausgedehnte Mistelkolonien auf dem betroffenen Ast.

1Nach einigen Jahren blühen und fruchten die Mistelbüsche. Im Frühjahr platzen die Beeren auf und das klebrig, zähe Fruchtfleisch bildet lange Fäden, an denen die Mistelsamen kleben. Auf diese Weise „tropfen“ die Mistelsamen in tiefere Kronenbereiche und bleiben an der Basis von Leitästen und am Stamm kleben. In kurzer Zeit kommt es zu einer explosionsartigen Mistelausbreitung innerhalb der Baumkrone.

Die Mistel als immergrüner Halbparasit bildet zwar eigene Assimilate, entzieht dem Baum aber Wasser, Nährstoffe und nach neuesten Untersuchungen auch Reservestoffe. Ein massiver Mistelbefall erhöht die Gefahr von Astbruch und Windwurf bei befallenen Bäumen. Der ständige Wasser- und Assimilatentzug – auch im Winter – schwächt den Baum und führt letztlich zu einem vorzeitigen Absterben.

Das Projekt

Auch im Enzkreis ist die Laubholzmistel in der freien Landschaft und vor allem in den umfangreichen Streuobstbeständen stark auf dem Vormarsch. In der Gemeinde Ölbronn-Dürrn ergriff der örtliche Obst- und Gartenbauverein die Initiative und startete gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung ein Projekt zur Mistelbekämpfung in den Obstwiesen. Gemeinsam mit dem Landwirtschaftsamt des Enzkreises und dem Landschaftserhaltungsverband wurde im Herbst 2023 eine Bekämpfungsstrategie für die gesamte Gemarkung erarbeitet. Ziel ist es, den Mistelbefall möglichst flächendeckend und dauerhaft einzudämmen und dabei Aspekte des Artenschutzes zu beachten. Erschwert wird das komplexe Vorhaben durch die Struktur der Gemarkung mit vielen kleinen Flurstücken – entstanden durch Realteilung. Der daraus resultierende, große Aufwand bei Organisation und Durchführung veranlasste die Organisatoren dazu, die Umsetzung des Projekts auf drei Winterhalbjahre zu verteilen.

Da viele Eigentümer von Obstwiesen ihre Bäume nicht mehr pflegen, war zu erwarten, dass bloße Appelle zur Mistelentnahme über Presse oder über Anschreiben wenig effektiv sein würden. Daher beschlossen die Organisatoren, den betroffenen Baumeigentümern einen finanziellen Anreiz zum Mistelschnitt oder eine kostenfreie Mistelentnahme durch Pflegeteams aus Obstbaumfachwarten anzubieten. Für Selbstschneider wurden Entschädigungspauschalen pro Baum auf Basis eines Anerkennungsbetrages von 20 €/Stunde und gestaffelt nach Befallsgrad festgesetzt. Abrechnungsbasis bei den Pflegeteams sind die aktuellen Maschinenringsätze und der tatsächliche Zeitaufwand für die Schnittarbeiten.

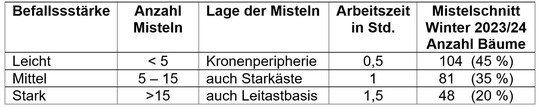

Für eine grobe Kostenkalkulation wurde die Anzahl befallener Bäume geschätzt und Arbeitszeiten in Abhängigkeit vom Befallsgrad des Baumes angenommen (siehe Tabelle). Neben organisatorischen Vorbereitungen war es daher nötig, finanzielle Mittel bereitzustellen. Die Mistelbekämpfungsaktion auf einer Gemarkung mit Realteilung gibt es in Baden-Württemberg zum ersten Mal in diesem Umfang. Das Projekt wird daher sowohl vom Landkreis als auch vom Land Baden-Württemberg finanziell gefördert.

Kostenkalkulation für Mistelentfernung

Eigentümer mobilisieren

Das Projekt begann nach dem Laubfall im November 2023 mit der Kartierung aller Bäume mit Mistelbefall auf beiden Gemarkungen. Die Kartierung übernahmen Ehrenamtliche aus der Gemeinde und aus dem örtlichen Obst- und Gartenbauverein. Mithilfe einer speziellen App für Smartphones wurden alle befallenen Laubbäume mit Standort, Befallsstärke und Kronenhöhe festgehalten. Parallel zur Kartierung wurde die Bevölkerung im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung über das Vorhaben informiert. Die Gemeinde richtete auf ihrer Homepage eine eigene Seite zur Mistelaktion ein, auf der sie laufend über den Stand der Mistelbekämpfungsmaßnahme informiert.

Basierend auf den Ergebnissen der Kartierung ermittelte die Gemeindeverwaltung im Dezember die Wieseneigentümer mit mistelbefallenen Bäumen und versandte ein Anschreiben. Es wurde darum gebeten, die Misteln gegen eine Aufwandsentschädigung selbstständig aus den Bäumen zu entfernen oder einem Pflegeteam die kostenfreie Mistelentnahme zu erlauben. Mit beiliegendem Rückmeldezettel bat die Gemeinde um Rückmeldung, welche Option der Wieseneigentümer bevorzugt. Die Rücklaufquote von fast 90% auf das gemeindliche Anschreiben übertraf die Erwartungen der Organisatoren bei weitem. 80% der angeschriebenen Personen wünschte Fremdschnitt durch ein Pflegeteam und nur 20% entschieden sich für den Eigenschnitt.

Die Misteln entfernen

Auf Basis der Rückmeldungen konnten die Schnittmaßnahmen konzipiert werden. Die zu bearbeitenden Flurstücke wurden in räumlichem Zusammenhang an acht Teams, bestehend aus jeweils zwei Obstbaumfachwarten, verteilt. Apfelbäume mit einer Kronenhöhe von mehr als 6?m gingen an zwei Teams mit Kletterzulassung.

Als fachliche Hilfestellung – sowohl für die Selbstschneider als auch für die Pflegeteams – wurden vorab zwei Mistelbekämpfungskurse angeboten. Im Mittelpunkt der Unterweisungen stand das fachgerechte Entfernen der Misteln in Abhängigkeit von deren Entwicklungsstand, der Position im Baum und dem Befallsgrad des Baumes.

Die Vorgabe war, frische Mistelkeimlinge bis zum zweiten oder dritten Jahr mit dem Forstner- oder Kegelbohrer schonend auszubohren und ältere Misteln mit Seitensträngen mit dem betroffenen Astabschnitt zu entnehmen. Bei einem Großteil der befallenen Bäume handelt es sich um langjährig ungepflegte Apfelbäume, bei denen eine Nachsorge oder weitere Betreuung nicht gegeben ist. Um den Baum langfristig mistelfrei zu halten, war daher Vorgabe, neben den erkennbaren Misteln auch alle Mistelsamen möglichst vollständig zu entfernen.

Bäume mit leichtem Befall (< 5 Misteln an der Kronenperipherie) wurden baumschonend von der Leiter aus oder vom Boden mit Stangensägen bearbeitet. Bei Bäumen mit mittlerem Befall (5 – 15 Misteln, auch an Starkästen) erfolgte die Vorarbeit mit dem Hochentaster vom Boden aus. Zum Ausbohren von Keimlingen und zum Absuchen der Krone nach Mistelsamen war zusätzlich die Arbeit in der Baumkrone nötig. Oftmals war es zeitaufwendiger, die klebrigen Mistelsamen zu kontrollieren und zu entfernen, als die Schnittmaßnahmen selbst durchzuführen.

2Der Umgang mit Bäumen mit starkem Befall (> 15 Misteln, auch an Leitastbasis) wurde seitens der Organisatoren intensiv diskutiert. Um die weitere Ausbreitung der Mistel zu verhindern, wäre es ausreichend, die Mistelbüsche unter Schonung des Kronengerüstes lediglich abzuschneiden. Hierfür entwickelte ein Obstbaumfachwart eine stabile, kippbare Sichel für Teleskopstangen. Da sich Misteln aber aus den Wurzelsträngen regenerieren, muss diese Arbeit kontinuierlich wiederholt werden. Dieses Verfahren kommt daher nur bei gesicherter Nachsorge in Betracht.

3Bei der Mehrzahl der ungepflegten Bäume mit Vollbefall ist leider keine Nachsorge zu erwarten. Aufgrund der Vielzahl der Befallsstellen bleibt dann keine andere Wahl, als die Krone mit dem Hochentaster massiv zu Rumpfbäumen herunterzuschneiden oder den Baum zu roden. Um neuen Mistelbefall auch am verbleibenden Rumpf zu verhindern, muss der Torso nach Mistelsamen abgesucht werden. Derartige Rumpfbäume treiben in der Regel wie Kopfweiden neu aus, bilden sehr dichte, unstrukturierte Kronen und faulen an den Kappstellen ein. Rumpfbäume bieten immerhin noch längerfristig Lebensräume für Insekten, Vögel und Kleinsäuger und sind damit von Bedeutung für die Biodiversität.

4Die Schnittmaßnahmen wurden aus Gründen des Artenschutzes Ende Februar abgeschlossen. Das Schnittgut verblieb zunächst auf Haufen geschichtet vor Ort. Mit Schlepper, Gehölzgabel und Wagen mit Ladekran brachten Bauhofmitarbeiter das Material an Sammelstellen. Dort verarbeitete der Großhäcksler anschließend das Schnittgut zu Hackschnitzeln.

5Die Schnittarbeiten der Selbstschneider und der Pflegeteams wurden im April abgerechnet. Auf knapp 100 Flurstücken wurden im ersten Winter über 230 Apfelbäume bearbeitet. Lediglich vier Bäume mit Stammbefall wurden gerodet. 13 kartierte Mistelbäume konnten nicht bearbeitet werden, da die Rückmeldung der Eigentümer fehlte. Es zeigte sich, dass die Stundenansätze für die verschiedenen Befallsstufen realistisch waren. Insgesamt entstanden im ersten Bekämpfungswinter Kosten in Höhe von 15.000 €. Diese Kosten teilen sich Gemeinde, Landkreis und das Land Baden-Württemberg.

Bei der Mistelbekämpfung in Streuobstbeständen bewegt man sich in einem Spannungsfeld zwischen nachhaltiger Mistelentfernung, Bewahrung nicht befallener Bestände und Reduzierung des Befallsdruckes auf der einen Seite sowie baumschonendem Arbeiten mit Erhalt von Habitatstrukturen auf der anderen. Bei der praktischen Umsetzung zeigte sich, dass man dabei nicht allen Aspekten gleich gerecht werden kann und nur mit Kompromissen und pragmatischem Vorgehen vorankommt.

Ausblick

Die Mistelbekämpfungsaktion wird im Winter 2024/25 fortgeführt. Die Misteln auf Großbäumen (Pappel, Weide) entnimmt eine Baumpflegefirma. Geprüft wird, ob es bei Bäumen mit Vollbefall eine Alternative zum Rumpfbaumschnitt geben könnte. Wenn sich für einen Teil dieser Bäume eine Folgepflege organisieren ließe, könnte sich der Eingriff darauf beschränkten, früchtetragende Misteltriebe mit der Mistelsichel zu entfernen. Mistelnachtriebe müssten vor der Fruchtbildung wiederholt entfernt werden.

Denkbar wäre aber auch, Bäume mit Vollbefall zu roden und anschließend pflegeleichtere Wildobstbäume nachzupflanzen. Dies setzt allerdings das Einverständnis des Grundstückseigentümers, die Organisation von Pflanzung und Anwuchspflege sowie zusätzliche finanzielle Mittel voraus. Bei einigen Rumpfbäumen mit gesicherter Betreuung läuft der Versuch, in den nächsten Jahren wieder eine Kronenstruktur aufzubauen.

Bei Bäumen mit einzelnen Misteln an der Leitastbasis wird geprüft, ob sich diese Misteln durch mehrjährigen Lichtentzug abtöten lassen. Hierzu wurden diese Astbereiche mit Lehmwickel und darüberliegender, lichtundurchlässiger Folie abgedeckt.

Alle diese Varianten sind mit deutlich mehr Organisations-, Betreuungs- und Finanzaufwand verbunden und werden daher nur in begrenztem Umfang machbar sein.

Auf den Bekämpfungsflächen des vorhergehenden Winters soll eine Nachkontrolle erfolgen. Baumeigentümer, die noch kein Einverständnis zur Mistelentfernung erteilt haben, wird der Obst- und Gartenbauverein noch direkt ansprechen. Wichtigstes Ziel ist es, die Mistel auf der Gesamtgemarkung umfassend zu entfernen, um eine Neubesiedelung aus dem Areal heraus möglichst lange zu unterbinden. Einzelne Mistelbestände im Bekämpfungsgebiet aus Gründen des Artenschutzes zu belassen, erschien den Organisatoren dabei als nicht zielführend. Die Organisatoren erhoffen sich eine deutliche Entspannung der Situation für zumindest zehn bis 15 Jahre. Da nicht gesichert ist, ob auf Nachbargemarkungen ähnliche Aktionen stattfinden, ist zu erwarten, dass die Mistel von dort langsam wieder einwandern wird.

Der bisherige Erfolg des Projekts zeigt, dass ein komplexes, ambitioniertes und arbeitsreiches Projekt gelingen kann und sogar Spaß macht, wenn alle Beteiligten engagiert und pragmatisch zusammenarbeiten: der Obst- und Gartenbauverein als Initiator, die Gemeindeverwaltung als Bindeglied zu den Grundstückseigentümern, das Landwirtschaftsamt und der Landschaftserhaltungsverband mit fachlicher Hilfestellung und die Obstbaumfachwarte bei der Umsetzung der Schnittmaßnahmen. Insgesamt stößt das Projekt im Ort auf große Zustimmung und die Aufmerksamkeit und das Interesse für Streuobstwiesen nimmt zu. Die Organisatoren erhoffen sich daher eine höhere Wertschätzung für Obstwiesen, verbunden mit mehr Interesse an der Baumpflege und dadurch vielleicht erschwerter Neuausbreitung der Mistel.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.