Ein schwer zu bekämpfender Schädling

Die Maulbeerschildlaus breitet sich in Regionen mit mildem Klima weiter aus. Vor allem für Obst- und Ziergehölze stellt sie eine ernste Gefahr dar, auch weil es nur wenige Möglichkeiten zur Bekämpfung gibt.

- Veröffentlicht am

Die vermutlich aus Asien stammende Maulbeerschildlaus wurde Mitte des 19. Jahrhunderts wahrscheinlich mit Maulbeerpflanzen für die Seidenraupenzucht nach Norditalien eingeschleppt und erstmalig 1886 als Pseudaulacaspis pentagona beschrieben. In Südeuropa ist sie inzwischen weit verbreitet und gilt vor allem an Pfirsich, Nektarine, Aprikose, Citrus, Mandel, Johannisbeere und Kiwi als gefährlicher und schwer zu bekämpfender Schädling. Nach ihrer Einschleppung in die USA sind alleine in Florida inzwischen über 120 Wirtspflanzen bekannt geworden. Sie wird dort in ihrer Bedeutung mit der San José Schildlaus gleichgestellt.

Erste Meldungen bereits in den 60er Jahren

In den letzten 30 Jahren konnte in Mitteleuropa zunehmend eine stärkere Ausbreitung dieses Schädlings nach Norden beobachtet werden. Bereits 1964 wurde das Auftreten der neuen Art an Johannisbeeren beschrieben. Es wurde damals jedoch in Frage gestellt, ob sich diese wärmeliebende Art bei uns auf Dauer halten kann.

Seit Ende 2002 kamen aus Mittelbaden zahlreiche Meldungen über nesterweisen Befall an Johannisbeeren. Das Alter der Anlagen lag zwischen 3 und 10 Jahren. Die Jungpflanzen stammten aus einheimischen Baumschulen oder Eigenvermehrung, eine Einschleppung mit Pflanzmaterial ist daher in diesen Fällen auszuschließen. Es muss also bereits in den Jahren zuvor eine natürliche Ausbreitung stattgefunden haben. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass sich die Maulbeerschildlaus inzwischen in Deutschland an die klimatischen Verhältnisse angepasst hat.

Entlang des Rheins bereits etabliert

Mittlerweile hat sich die Maulbeerschildlaus in Baden entlang des Rheins fast durchgängig etabliert. Durch den Befall in diesem Gebiet entstehen sowohl in Baumschulen als auch in Obstanlagen erhebliche wirtschaftliche Schäden. Dies liegt einerseits an den Ausfällen, die besonders an vitalen, großen Solitärgehölzen auftreten, andererseits an der Unverkäuflichkeit von teils nur schwach geschädigten Pflanzen.

Da die Maulbeerschildlaus nachweislich immer wieder mit Baumschulmaterial, vor allem aus Italien, eingeschleppt wurde, gilt es vor allem im Baumschulbereich diesem gefährlichen Schädling besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um eine weitere und noch raschere Ausbreitung zu verhindern.

Unterscheiden sich optisch von anderen Schildläusen

Die männlichen Larven der Maulbeerschildlaus produzieren, anders als die meisten Deckelschildläuse, intensiv weiß gefärbte, längliche Schilde. Besiedelt wird überwiegend die Rinde, zum Teil aber auch das Laub. Die Weibchen sind weniger auffällig und bilden einen gelblich-weißen, rundovalen Schild von ca. 2 mm Durchmesser. Sie besiedeln ausschließlich die Rinde der Wirtspflanzen.

Die Verordnung über das Inverkehrbringen von Anbaumaterial von Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenarten vom 16. Juni 1998 (Anbaumaterialverordnung/AGOZ) verlangt bei Obstbäumen bei diesem Schädling praktische Befallsfreiheit. Für Zierpflanzen ist der Befall AGOZ-unbedeutend, sollte aber auch hier in Zukunft beachtet werden.

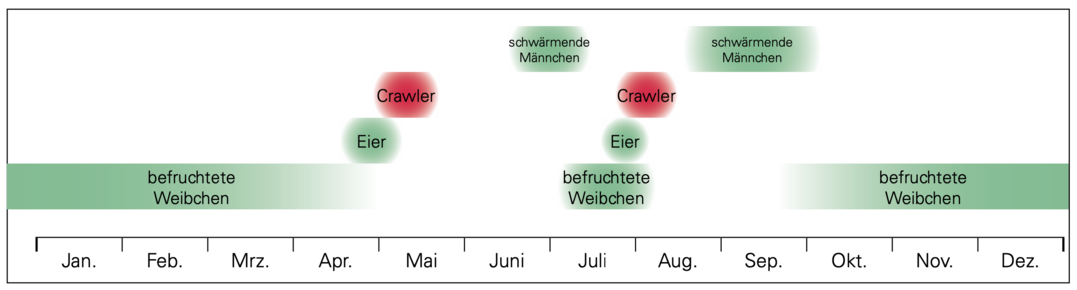

Zwei Generationen pro Jahr möglich

Nach den bisherigen Beobachtungen hat die Maulbeerschildlaus in Deutschland zwei Generationen. Die befruchteten Weibchen überwintern am Holz. Im Frühjahr legen sie je nach Witterung Ende April/Anfang Mai unter dem Schild ca. 100-150 Eier ab. Die Larven (Crawler) schlüpfen nach ca. 2-3 Wochen. Die weiblichen Crawler wandern bis zu einem Meter, bevor sie sich festsetzen und so neue Bereiche oder Nachbarpflanzen besiedeln.

Ab Mitte Juni bis Anfang Juli ist die erste Generation ausgewachsen und die geflügelten Männchen beginnen zu schwärmen. Die Männchen der zweiten Generation fliegen in Abängigkeit von der Witterung ab Mitte August bis Anfang Oktober. Die befruchteten Weibchen überwintern und können dabei auch sehr niedrige Temperaturen (mind. bis -18 °C) unbeschadet überdauern.

Breites Wirtspflanzen-Spektrum

In Deutschland wurde Befall bisher unter anderem an Pfirsich, Süßkirsche, Johannisbeer-Arten, Stachelbeere, Kiwi, Flieder, Ahorn, Eiche, Esche, Maulbeere und Kirschlorbeer festgestellt. Es kommen jedoch noch zahlreiche andere Obst- und Ziergehölze wie Birne, Walnuss und Schnurbaum als wichtige Wirtspflanzen in Frage. Jeder Befall oder Befallsverdacht sollte sofort der zuständigen Pflanzenschutzdienststelle gemeldet werden!

Wenige Möglichkeiten zur Bekämpfung

Die Bekämpfung der Maulbeerschildlaus ist sehr schwierig. Vor allem die ausgewachsenen Weibchen sind sehr widerstandsfähig gegen zahlreiche Insektizide. Winter- oder Austriebspritzungen mit Ölen haben keinen oder nur geringen Erfolg. Ölbehandlungen im Oktober auf die überwinternden Weibchen sollen nach ausländischen Erfahrungen dagegen recht gute Wirkung haben, reichen aber als alleinige Bekämpfungsmaßnahme nicht aus.

Das empfindlichste Stadium dürften die Crawler sein. Der Schlupf der Larven der 1. Generation erfolgt Mitte Mai bis Anfang Juni, der Larven der 2. Generation ab Mitte Juli bis Anfang August. Zur Bekämpfung der Larven werden noch verschiedene Mittel geprüft.

Da momentan keine chemische Bekämpfung möglich ist, sollten die Tiere in regelmäßigen Abständen mechanisch entfernt werden. In einigen Pfirsichanlagen wird dies mit Hilfe von Hochdruckreinigern durchgeführt. Alternativ kann dies auch mit einer harten Bürste erfolgen.

Gegenspieler der Maulbeerschildlaus

In Baden-Württemberg wurden bisher sechs Arten als Gegenspieler nachgewiesen. Von besonderer Bedeutung für die biologische Regulierung sind die Arten Aphytis diaspidis und Encarsia berlesei einzustufen:

- Die Zehrwespen der Gattung Aphytis sind Ektoparasitoide, deren Weibchen ihre Eier auf den Körper des Wirtes ablegen. Die aus den Eiern schlüpfenden Larven des Nützlings entwickeln sich auf den Schildläusen und saugen ihre Wirte von außen aus.

- Die Zehrwespen der Art E. berlesei sind solitäre Endoparasitoide, die sich innerhalb der Maulbeerschildläuse entwickeln und diese so abtöten.

Gegenspieler gezielt fördern

Eine biologische Regulierung des Schädlings ist nach neuesten Erkenntnissen möglich. Dies kann über die Förderung der Gegenspieler erfolgen, indem das beim Obstbaumschnitt anfallende, mit Maulbeerschildläusen befallene Schnittholz zwischen die befallenen Pflanzen frei abgelegt wird. Sobald der Schlupf der überwinterten Nützlinge beendet ist, kann das Schnittholz aus der Obstanlage entfernt werden (Ende Mai/Anfang Juni). Dadurch konnte bislang die weitere Entwicklung der Parasitoide ermöglicht werden.

Eine weitere Maßnahme ist der späte Winterschnitt befallener Pflanzen (Ende März bis Anfang April). Dies ermöglicht den Nützlingen, die Entwicklung bis zum letzten Larvenstadium zu vollziehen. Die Schildläuse selbst können sich am Schnittholz nicht weiterentwickeln und auch nicht auf andere Pflanzen abwandern, eine Gefahr der Schildlausvermehrung durch das Schnittholz besteht daher nicht.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sollte auf die Nützlingsverträglichkeit geachtet werden, da sich überlebende Schildläuse sonst ohne ihre Gegenspieler unkontrolliert vermehren könnten.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.