Haus- und Kleingarten

Mit zunehmender Erwärmung gelangen die meisten Obst-Arten im Laufe des Monats zur Blüte. Damit beginnt auch die Hauptentwicklungsphase vieler Obstschädlinge wie etwa die Raupen verschiedener Schmetterlings-Arten.

von Gerhard Steinecke, Landratsamt Karlsruhe erschienen am 26.03.2025Besonders häufig ist an Kern-, Stein- und Strauchbeerenobst der Kleine Frostspanner zu finden. Die grünen Raupen sind leicht an ihrer katzenbuckel-artigen Fortbewegung zu erkennen (Bild oben). Der Schlupf der ersten Raupen beginnt mit dem Austrieb und kann bis zu 7 Wochen andauern. So werden bereits austreibende Knospen und im weiteren Verlauf Blüten, Blätter und kleine Früchte geschädigt. Bei starkem Befall kann es zum Kahlfraß kommen. Vor allem junge Bäume und Sträucher für eine gute Weiterentwicklung vor Fraßschäden schützen. Wurde nach Kontrollen ein hoher Befall festgestellt, können im Kern- und Steinobst Bacillus thuringiensis-Präparate eingesetzt werden. Eine ausreichende Wirkung ist nur bei kleinen Raupen zu erzielen, die bei hoher Fraß-Aktivität genügend Wirkstoff aufnehmen. Dies ist bei Temperaturen um 15 °C der Fall. Im Kernobst ist bei erneutem Befall eine weitere Behandlung möglich. In Kernobst und Kirschen sind anwendungsfertige Pyrethrine und Rapsöl-haltige Präparate (max. 2 Anwendungen) zugelassen, damit lassen sich gut erreichbare Astpartien (unterer Kronenbereich, Jungbäume) behandeln.

Schorf und Echter Mehltau: Noch bis Ende Mai dauert die Hauptinfektionsphase des Schorfpilzes an (Bild unten). Junges Laub und Früchte sind besonders empfindlich, vor allem längere Blattnässeperioden können zu Infektionen führen. Die Anfälligkeit ist sehr sortenabhängig. Bei Neupflanzungen robuste Sorten auswählen, bei denen nur wenige Behandlungen vor mehrtägigen Blattnässe-Phasen genügen. Zur Vermeidung von Schorfbefall sind Fungizid-Behandlungen ab dem Austrieb entscheidend. Neben Duaxo Universal Pilz-frei mit max. 4 Anwendungen können mit Kaliumhydrogencarbonat-haltigen Präparaten und max. 5 Anwendun-gen insgesamt bis zu 9 Infektionstermine pro Jahr abgedeckt werden. Beide Präparate sollten nur auf vollständig trockenen Blättern angewendet werden, Kaliumhydrogencarbonat kann bei empfindlichen Sorten zu leichten Blattschäden und Fruchtberostung führen. Netzschwefel-Präparate sind im Haus- und Kleingarten in Kernobst weiterhin nicht zugelassen.

Apfelmehltau lässt sich nach Austrieb durch konsequentes Ausbrechen erkennbar befallener Blüten und Triebspitzen eindämmen. Die gegen Schorf eingesetzten Mittel haben gleichzeitig eine Nebenwirkung auf Echten Mehltau.

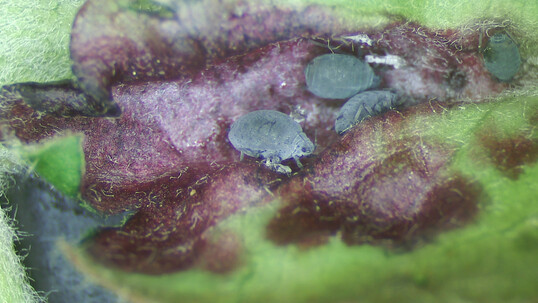

Blattläuse: An Apfel und Birne treten ab Austrieb mehrere Blattlausarten auf (Bild oben). Apfelfalten- und Apfelgrasläuse verbleiben bis zur Fruchtentwicklung auf den Obstbäumen und wandern anschließend auf krautige Pflanzen bzw. Gräser ab. Meist treten nur geringe Schäden auf. Nur die gelb-rötlichen, blasig aufgewölbten Rosettenblätter mit den darin geschützt lebenden Apfelfaltenläusen sollten zur Befallsminderung entfernt werden (Bild unten).

Apfelgrasläuse nicht bekämpfen, sie dienen Nützlingen als Nahrungsgrundlage. Die Mehlige Apfelblattlaus verbleibt längere Zeit im Baum und verursacht häufig erhebliche Schäden an Trieben und Früchten. Sie sind an ihrer rötlich-grauen bis blau-grauen Körperfarbe zu erkennen, ältere Stadien sind weiß-grau gepudert. Symptome sind klein bleibende und verkrüppelte Früchte, sowie stark verdrehte Blätter und Triebe. An Jungbäumen kann mehrjährig auftretender Triebbefall den Kronenaufbau stark beeinträchtigen. Besonders anfällig dafür ist die schorfrobuste Apfelsorte ‘Topaz’, vereinzelt kann auch die Mehlige Birnenblattlaus schädigend auftreten (Bild unten). Eine Bekämpfung mit einem Kaliseifen-Präparat ist meist nötig, da die natürlichen Gegenspieler oft noch nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind und sich sehr schnell eine große Population aufbauen kann. Eine gute Wirkung kann nur erzielt werden, wenn zu Befallsbeginn und vor dem Einrollen der Blätter eine vollständige Benetzung erfolgt. Oft liegt dieser Zeitpunkt schon vor der Blüte zum Rotknospen-Stadium. Einzelne Befallsstellen von Hand ausbrechen.

Apfelbaumgespinstmotte: Wurden vor dem Austrieb viele dachziegelartige Eischilde der Apfelbaumgespinstmotte gefunden (s. O&G 03/2025), dann ab Mitte des Monats sorgfältig auf Fraßaktivität an Blattober- und unterseiten durch erste Raupen-Ansammlungen an den Rosettenblätter kontrollieren (Bilder unten). Diese sind wenig auffällig. Nur die noch nicht eingesponnenen Raupen können mit einem Bacillus thuringiensis-Präparat gut bekämpft werden, wenn die Blätter vollständig benetzt werden. Die Temperatur sollte über 15 °C betragen. Anwendungsfertige Pyrethrine und Rapsöl-haltige Präparate können zur Behandlung stark befallener, gut erreichbarer Astpartien bis zu 2 Mal eingesetzt werden.

Triebspitzendürre: Ein sehr früher Austrieb und die nasskalte Witterung während der Blüte haben im letzten Jahr erneut das Auftreten von Monilinia padi an Quitten begünstigt. Befallene Blätter und Blüten verbräunen großflächig (Bild unten), später bildet sich weiß-graues, nach „Bittermandel“ riechendes Pilzmycel, von dem aus laufend Sporen für Neuinfektionen ausgeschleudert werden. Neben jungen Früchten, die eintrocknen und als unscheinbare Fruchtmumien bis zum nächsten Jahr im Baum verbleiben, wächst der Pilz auch in das Holz von Triebspitzen ein, die absterben. Regelmäßiges Entfernen beugt einem weiteren Befallsanstieg vor.

Blüten- und Zweigmonilia: Der Monilia-Pilz kann alle Steinobstarten über Blütenorgane infizieren. Bei Süßkirschen und Pflaumen sterben meist nur einzelne Blütenbüschel ab, bei empfindlichen Sauerkirschen-Sorten wie ‘Schattenmorelle’ (Bild unten) und bei Aprikosen können auch einjährige Triebe von der Spitze her absterben („Spitzendürre“). Nicht entfernte Fruchtmumien erhöhen den Infektionsdruck erheblich. Regnerische Witterung kurz vor und während der Blüte fördert Infektionen. In diesem Zeitraum bei empfindlichen Sorten 1-2 Behandlungen mit einem Difenoconazol-haltigen Präparat durchführen. In Pfirsich und Aprikose sind weiterhin keine Mittel zugelassen. Eine geringe Befallsminderung ist durch das Entfernen bzw. Ausschneiden befallener Blüten, Blütenbüschel und Triebteile bis ins gesunde Holz zu erzielen.

Amerikanischer Stachelbeermehltau: Infektionen sind am mehlig-weißen Belag auf Triebspitzen und jungen Früchten erkennbar. Schwülwarme Witterung begünstigt die Entwicklung des Pilzes. Entfernen von befallenen Pflanzenteilen verringert eine weitere Ausbreitung. Besonders bei empfindlichen Sorten wie ‘Achilles’ werden Spritzungen mit einem Netzschwefel-Präparat in wöchentlichem Abstand (max. 6 x zulässig, Wartezeit 7 Tage) vorbeugend empfohlen, um den Fruchtbefall niedrig zu halten. Ab der abgehenden Blüte können alternativ oder im Wechsel Kaliumhydrogencarbonat-haltige Präparate (max. 5 x zulässig, Wartezeit 1 Tag) angewendet werden. Auch bei robusten Stachelbeer-Sorten wie ‘Rokula’, ‘Invicta’ und ‘Hinnonmäki’ sowie bei Roten und Schwarzen Johannisbeeren kann Befall auftreten, hier sind meist weniger Behandlungen nötig.

Grauschimmelfäule und andere Fruchtfäulen: Die Hauptinfektionen finden bereits während der Blüte statt (Bild unten). Da derzeit keine vorbeugenden Fungizide in die offene Blüte zugelassen sind, sollten alle möglichen vorbeugenden Maßnahmen ergriffen werden: weniger anfällige Sorten, Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit und lang anhaltender Taunässe meiden, größere Pflanzabstände zur guten Durchlüftung einhalten, keinesfalls „über Kopf“ gießen. Noch vor dem Schieben der Blütenstände alle von Botrytis infizierten, abgestorbenen Blätter, Fruchtmumien sowie noch grüne und befallene Blattstiele entfernen. Nasses Blühwetter und hohe Luftfeuchtigkeit unter einer Folien- bzw. Vliesabdeckung erhöhen generell den Befall.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.